HISTORY

モノレールの歴史

モノレールの始まり

モノレールは、ヘンリー・パルマの発明として1821年のイギリス特許発明第461号に記録されています。パルマが1824年にロンドン埠頭内に敷設した貨物輸送用のモノレールが世界最初のモノレールで、木材のレールに車両を跨がらせ、馬で牽引するものでした。

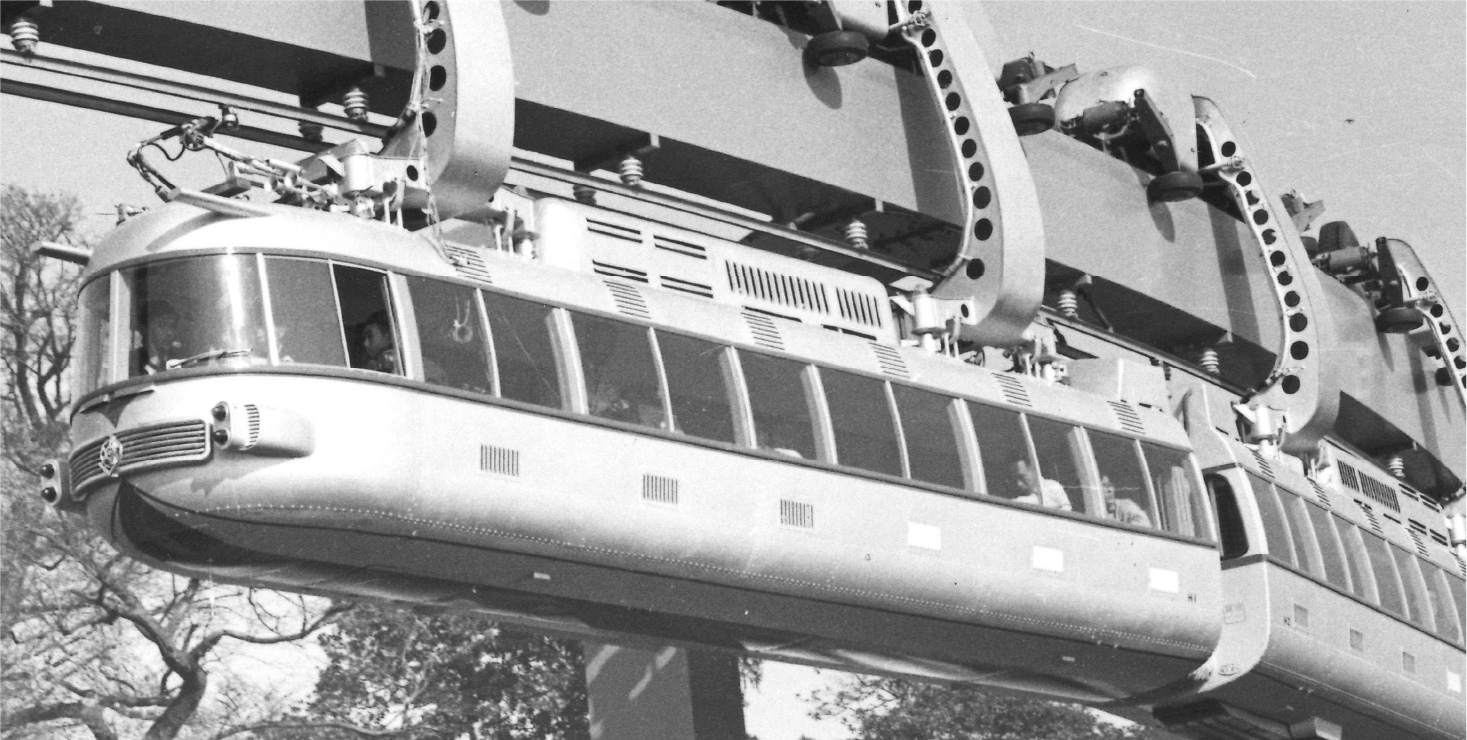

その後1888年にアイルランドで、蒸気機関車で貨物を牽引輸送する路線長約15㎞の跨座型モノレールが整備され、ようやく実用化のめどがつくようになりました。このモノレールは、1888年から1924年までの36年間運行されました。また、1901年ドイツのヴッパタールでは、鉄製の車輪を使用する路線長13.3㎞の懸垂型モノレールが整備されました。このヴッパタールのモノレールは、100年以上経過しました現在も都市交通施設として活躍しています。

第二次世界大戦以降にはモノレールの研究・開発が進み、1957年にドイツのケルン郊外でアルウェーグ式モノレール(跨座型)の実験線が、また、1960年にフランスのオルレアン近郊にサフェージュ式モノレール(懸垂型)の実験線が建設され、これらが近代モノレールの端緒となりましました。

その後アルウェ―グ式モノレールは、1959年にロサンゼルスのディズニーランドで初めて実用化され、1961年にイタリアのトリノ、1962年にアメリカのシアトル、1971年にフロリダのディズニーワールドに導入されました。

日本でのモノレール導入の取り組み

日本では1950年代から、モノレール建設の試みが各地で行われ、1951年に初めて、東京の豊島園内に遊具施設としてモノレールが建設されました。

そして、将来の都市交通手段として導入するための開発が始まり、1957年には東京都が、上野動物園内に実験線として懸垂型モノレールを独自開発により建設しました。

1960年代には、アルウェ―グ、サフェージュなどとの技術提携が行われ、1964年にアルウェ―グの技術を活用した東京モノレールが開業しました。

東京モノレールの成功により、当時、モータリゼーションの進展による道路渋滞問題に悩んでいた全国の諸都市では、問題解決の手段としてモノレールを活用しようという機運が高まることとなりました。

日本モノレール協会の設立と都市モノレール制度の確立

1964年に(社)日本モノレール協会が設立され、官庁、ユーザー、メーカーの間に立って、モノレールを都市交通機関として導入するための技術的、政策的研究を行うとともに、モノレールの実現促進を図ることとなりましました。

この技術的成果は、1970年の大阪万国博覧会の場内輸送機関である日本式跨座型モノレールとして実現しました。そして同年、懸垂型の湘南モノレールが開業しています。

これらのモノレール建設により都市交通手段としてのモノレールの有効性が認められたことから、都市交通機関としてのモノレールの整備を促進するため、1972年に「都市モノレールの整備の促進に関する法律」が制定され、さらに、1974年に都市モノレールのインフラ部分の整備に対して道路整備特別会計から補助する「インフラ補助制度」が創設されました。以降、こうした制度的、資金的な枠組みにより、各都市でモノレール建設が進められました。

都市モノレールの発展

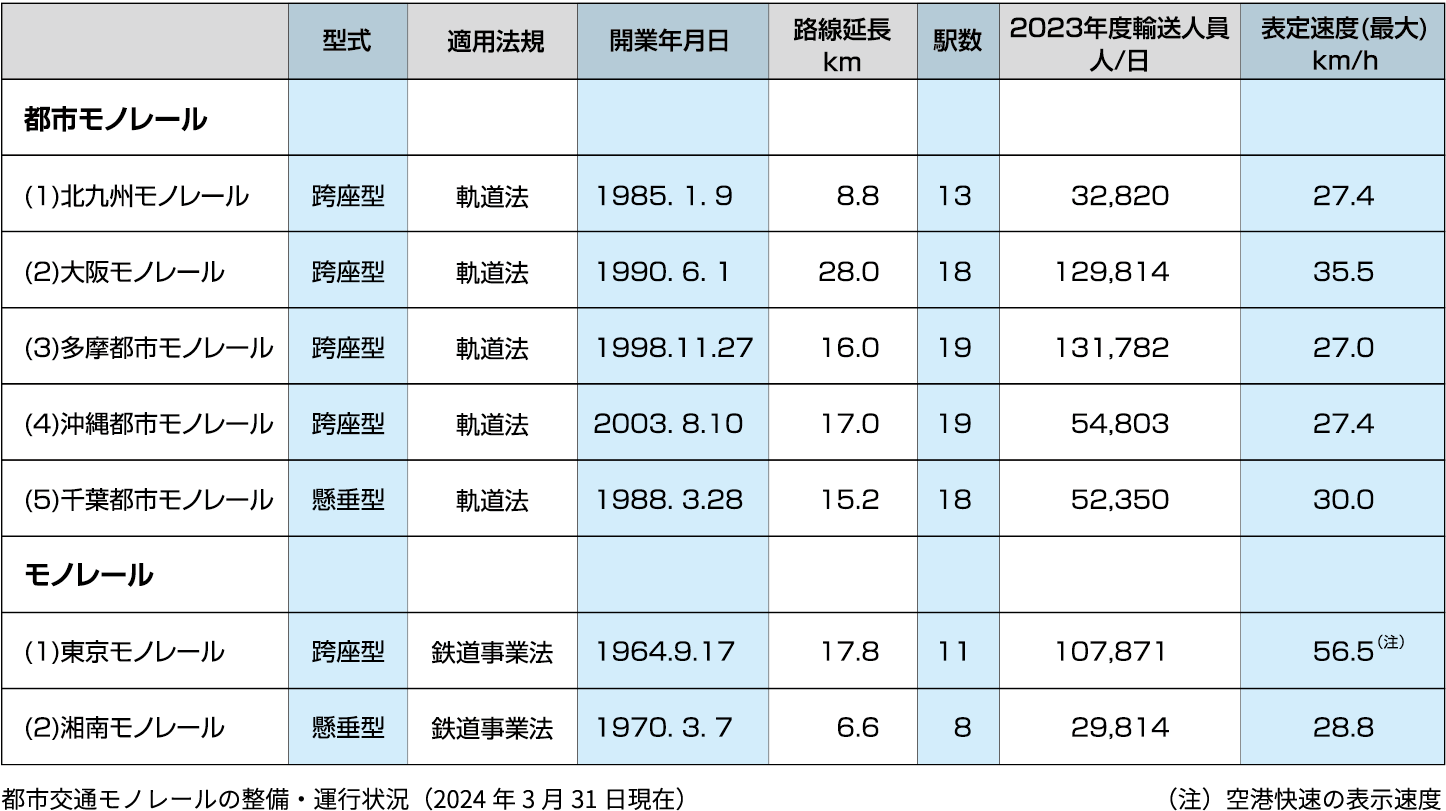

現在、日本では、全国7か所、路線総延長で約109㎞のモノレールが運行されています。

← 横にスクロールできます →

さらに21世紀にはいると、日本式跨座型モノレールが世界各地で整備されるようになり、これまで中国の重慶市、シンガポールのセントーサ島、アラブ首長国連邦のドバイ首長国、韓国の大邱(テグ)市で整備、運行されています。